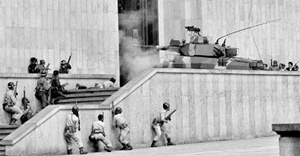

Toma del Palacio de Justicia de Colombia: 40 años de heridas abiertas en la democracia

Viernes 7 de noviembre de 2025. Lectura: 4'

La democracia colombiana aún busca respuestas bajo las ruinas del Palacio, símbolo de un Estado sitiado por sus fantasmas. La democracia colombiana aún busca respuestas bajo las ruinas del Palacio, símbolo de un Estado sitiado por sus fantasmas.

El 6 de noviembre de 1985, el centro de Bogotá se convirtió en un escenario de horror cuando un comando del Movimiento 19 de Abril (M-19) irrumpió en el Palacio de Justicia, tomó rehenes entre magistrados de la Corte Suprema y reclamó un "juicio político" contra el presidente Belisario Betancur por haber roto los avances de paz.

Durante las 27 horas que duró la operación, el Ejército respondió con tanques y fuego, el edificio fue calcinado, quedaron cientos de muertos y desaparecidos, miles de expedientes fueron destruidos, y la sombra del narcotráfico quedó vinculada al ataque.

En una entrevista inédita de 2010, documentada recientemente por el portal Infobae, Betancur reflexionó sobre lo ocurrido: "Me equivoqué en el sentido de que debí haber hecho más pedagogía con los militares al iniciarse el Gobierno. Sí, en eso me equivoqué. Tenía que haber profundizado, charlas, conferencias, y no en una imposición de la arrogancia del poder" .

Asimismo admitió que "mi balance en este momento es que las fuerzas militares obraron de acuerdo con sus propios esquemas. Ahora, no estoy en capacidad de decir cómo fue que dentro los rehenes murieron. No estoy en capacidad de decirlo, porque son muchos los testimonios que obran en ese sentido" .

Y al referirse al papel del actual presidente Gustavo Petro en ese episodio, indicó que "hemos sabido después por documentos que yo no conocía, unas declaraciones del doctor Petro, en las cuales es muy explícito sobre el propósito que llevaban. El propósito que llevaban era tomarse el poder y era suscitar una rebelión" .

El vínculo del M-19 con el narcotráfico se tornó central en el análisis histórico de la toma. Investigaciones posteriores sugieren que el comando recibió apoyo logístico o financiero del cartel de Medellín, con el fin de frenar procesos de extradición que pesaban sobre sus líderes. Documentos judiciales revelan que entre los expedientes guardados en el Palacio había causas sobre estructuras de poder del narcotráfico y la política. Esto refuerza la idea de que la toma no sólo fue simbólica, sino estratégica: destruir pruebas, generar caos y desafiar al Estado.

El testimonio de víctimas y magistrados también dejó huellas imborrables. Cuando el presidente de la Corte suprema, Alfonso Reyes Echandía, logró comunicarse por radio, clamó: "¡Por favor, detengan el fuego! ¡Aquí hay civiles, hay magistrados, hay mujeres! ¡Es de vida o muerte!" . La solicitud permaneció sin respuesta mientras los blindados y el humo avanzaban inexorablemente. Las escenas de cadáveres calcinados, archivos desaparecidos, rehenes masacrados y la sensación de que la institucionalidad había colapsado se impregnaron en la memoria colectiva colombiana.

El impacto político fue inmediato y duradero. La política de paz impulsada por Betancur quedó eclipsada por la tragedia. Él mismo admitió que su apuesta por el diálogo y la reconciliación se vio desbordada por la fuerza militar y la guerrilla. La opinión pública, conmocionada, comenzó a respaldar medidas de seguridad más duras, se fortalecieron los grupos paramilitares y la línea dura frente a la guerra interna se consolidó. Cuando Petro, ex miembro del M-19, llegó a la presidencia, la fecha de la toma reapareció como una herida abierta: su insistencia en una versión que minimiza la responsabilidad de la guerrilla despertó críticas intensas.

Porque a cuarenta años, el episodio sigue marcando una fractura en Colombia: la del Estado que no pudo o no quiso evitar la tragedia, la de la guerrilla que la provocó, y la de la sociedad que reclama verdad. Betancur lo expresó con crudeza: "Me equivoqué en la arrogancia del poder" . La reflexión de un presidente que quiso hacer la paz, pero se topó con balas, humo y silencio, nos recuerda que la democracia se construye también en reconocer los errores.

Hoy, cuando las conmemoraciones vuelven a poner el foco en esa masacre, la memoria permanece incompleta. Quedan por resolver preguntas sobre quién dio la orden de ingresar con tanques al Palacio, quién fabricó el vacío de seguridad previo al asalto, por qué no se protegió a los magistrados y cómo fue que los expedientes se perdieron. Como lo señala la Comisión de la Verdad, el símbolo no es sólo el edificio destruido: es un sistema que permitió que la justicia ardiera, mientras la memoria se quemaba junto con los archivos.

La toma del Palacio de Justicia no fue únicamente un acto militar o guerrillero sino una redefinición del Estado colombiano. Un país que aspiraba a reconciliarse, que soñaba con la paz, se enfrentó a su contrario: la destrucción institucional, la impunidad, y la idea de que la violencia política puede sacudir incluso los pilares de la democracia. La verdad que sigue pendiente es si esas lecciones fueron aprendidas.

|

|

|

Dinamitan la JUTEP

|

El Círculo de Montevideo

Julio María Sanguinetti

|

¿Una investigación paralela?

|

Fusión no, coalición

|

Caso FOSVOC: imputarán a Stella Rey

|

El "Código 9" que exoneró a Cecilia Cairo

|

Los cuadernos del poder

|

¿Quién le teme a Zohran Mamdani?

|

El retorno de Jeanine Áñez y la nueva geometría del poder en Bolivia

|

Toma del Palacio de Justicia de Colombia: 40 años de heridas abiertas en la democracia

|

IICA - Oportunidad perdida

Tomás Laguna

|

Y tú, Izquierda, ¿dónde estás ahora?

Jonás Bergstein

|

Grandes como la escuela

Susana Toricez

|

El eco de los reyes holgazanes

Juan Carlos Nogueira

|

Frases Célebres 1060

|

Así si, Así no

|

|